毎日の食事作り、

「この調味料、どれくらいの塩分があるんだろう?」

パッケージを都度確認すること、あると思います。

昨日も見たのに・・・また忘れちゃったから確認をと。

ですが、この作業ちょっと手間ですよね。

そこで今回ご提案したいのが、「自分だけの塩分一覧表」を作ることです。

減塩生活のひとつのヒントにしていただけると幸いです。

なぜ「自分だけの」塩分一覧表がおすすめなの?

市販の塩分一覧表もありますが、

普段使っている調味料は、ご家庭によってそれぞれ違うはずです。

- よく使う醤油の種類

- お気に入りの味噌

- ポン酢やめんつゆの銘柄

これらは、メーカーや種類によって塩分量が異なります。

だからこそ、ご自身が実際に使っている調味料の塩分量を把握することが、

減塩生活にとって大事だと思います。

「自分だけの塩分一覧表」の作り方

作り方は簡単です。

次の4ステップでできます。

普段よく使う調味料をピックアップする

醤油、味噌、塩、ケチャップ、ソース、ドレッシングなど、

あなたが頻繁に使うものをリストアップしましょう。

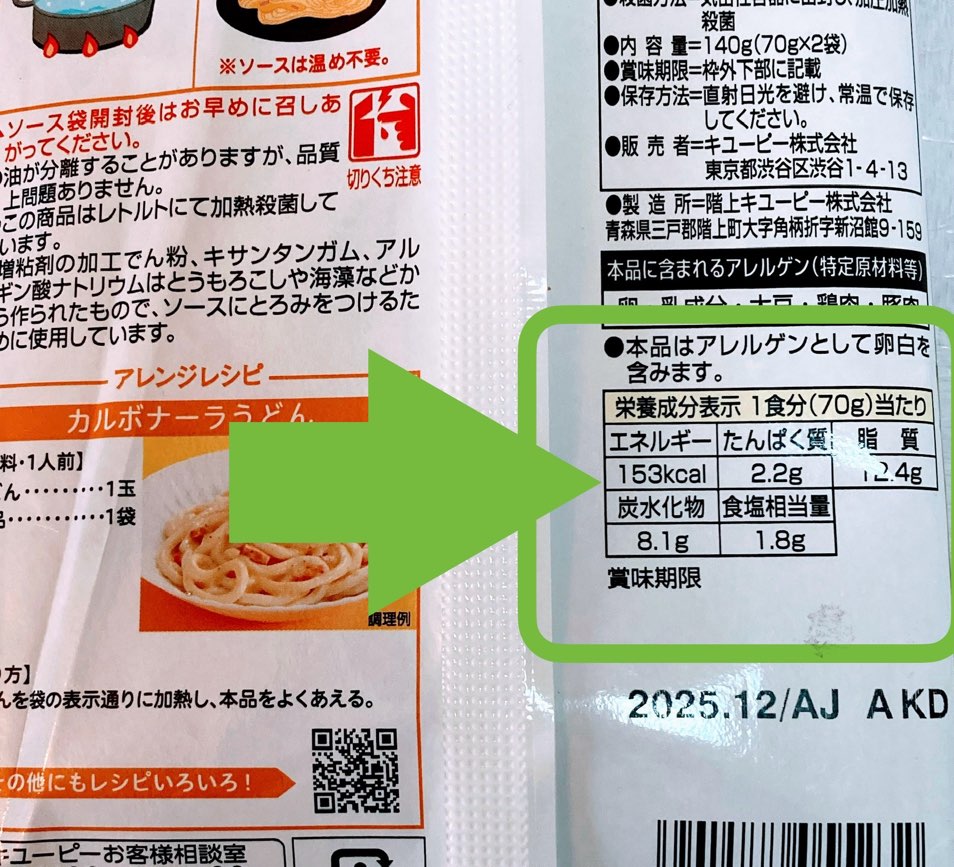

栄養成分表示を確認する

各調味料のパッケージにある栄養成分表示を見て、

「食塩相当量」の項目を確認します。

商品によって、「100gあたり」「大さじ1杯あたり」など、

表現の仕方が異なります。

使いやすい単位で記録する

ご自身の一番使いやすい単位で、

塩分量がいくらになるか記録します。

「100gあたり」のままだと単位が大きすぎて、

普段の調理にはそのまま使えない事が多いです。

個人的には「小さじ1」でまとめておくとラクです。

塩分が「100gあたり」などで表記されている場合は、

上の表を使って、小さじ1の塩分量を計算してみてください。

見やすいようにまとめる

紙に手書きでも、パソコンで作成してもOKです。

調味料名と「小さじ1杯あたりの塩分量」を

自分なりにまとめます。

上の表は私が実際に作っているものです。

しょうゆは40%減塩、だしつゆは30%減塩タイプなどを使っています。

これを見ながら料理をすると、

塩分量の把握がラクです。

作成したら、キッチンの特等席へ

完成した塩分一覧表は、

キッチンのよく目につく場所に貼ります。

冷蔵庫のドアや壁など、

調理中にサッと確認できる場所がおすすめです。

こうすることで、

調理中に度々パッケージを確認する手間が省け、

ストレスなく塩分量を意識することができます。

まとめ

自分だけの塩分一覧表を持つことで、

調理の際、塩分を把握することがラクになります。

作成するひと手間がありますが、

よかったら、

ご自身の好みの調味料でオリジナルの一覧表を作成してみてください。

また、おすすめの塩分量の把握方法などあれば教えていただけると幸いです。

コメント