「塩分を控えてくださいね」

このような言葉をきっかけに、減塩と向き合う方も多くいらっしゃいます。

あるいは、自分の健康を考え、

そろそろ減塩をしようと考えている方もいらっしゃるかもしれません。

減塩について調べてみると、多くの情報が目に飛び込んできます。

「調味料の量を気をつけよう」

「出汁をしっかり活用しましょう」

「ラーメンのスープは残しましょう」

どれも大切な心がけであることは間違いありません。

しかし、私が個人的に最も重要だと考えるのは、

「自分が一体どんな食品から、どれくらいの塩分を摂っているのか」をまず知ることです。

なぜ自分の摂取塩分量を「知る」ことが大切なのか

「調味料を控えめに」

「薄味を心がけて」といったアドバイスは、

漠然としていて、具体的にどれくらいの効果があるのか、

実感しにくいのではないでしょうか。

自分の塩分摂取量を把握することで、

初めて「この食品にはこんなに塩分が含まれているのか!」

という具体的な気づきが得られます。

そして、その気づきこそが、

より効果的なアクションへと繋がります。

例えば、毎日何気なく食べていたパンの種類を変えるだけで、

一日の塩分摂取量を確実に減らせるかもしれません。

あるいは、ついつい手が伸びていた煎餅を、

無塩のナッツや果物に替えることで、無理なく減塩できるかもしれません。

自分の食生活を振り返ることで、

より効果的に減塩に取り組むことができるようになります。

塩分摂取量を「見える化」する方法

では、私たちが普段どれくらいの塩分を摂取しているのか、

どのようにして知ることができるのでしょうか?

最も正確な方法は、病院で行われる「24時間蓄尿検査法」です。

24時間かけて排泄された尿に含まれる塩分量を測定することで、

その人が1日に摂取した塩分量を推定する方法です。

しかし、この検査は時間も費用もかかり、

日常的に手軽に行えるものではありません。

そこで、日常生活の中で、

比較的簡単に自分の塩分摂取量を把握する方法をご紹介します。

1. アプリを活用して記録する

近年、様々な健康管理アプリが登場しています。

食事の内容を入力することで、

おおよその塩分摂取量を自動で計算してくれます。

毎日の食事を記録する手間はかかりますが、

継続することで、自分の食生活の傾向を知ることができます。

ただし、結果にでる塩分摂取量が、

本当に自分の食べた塩分摂取量として正しいとはいえません。

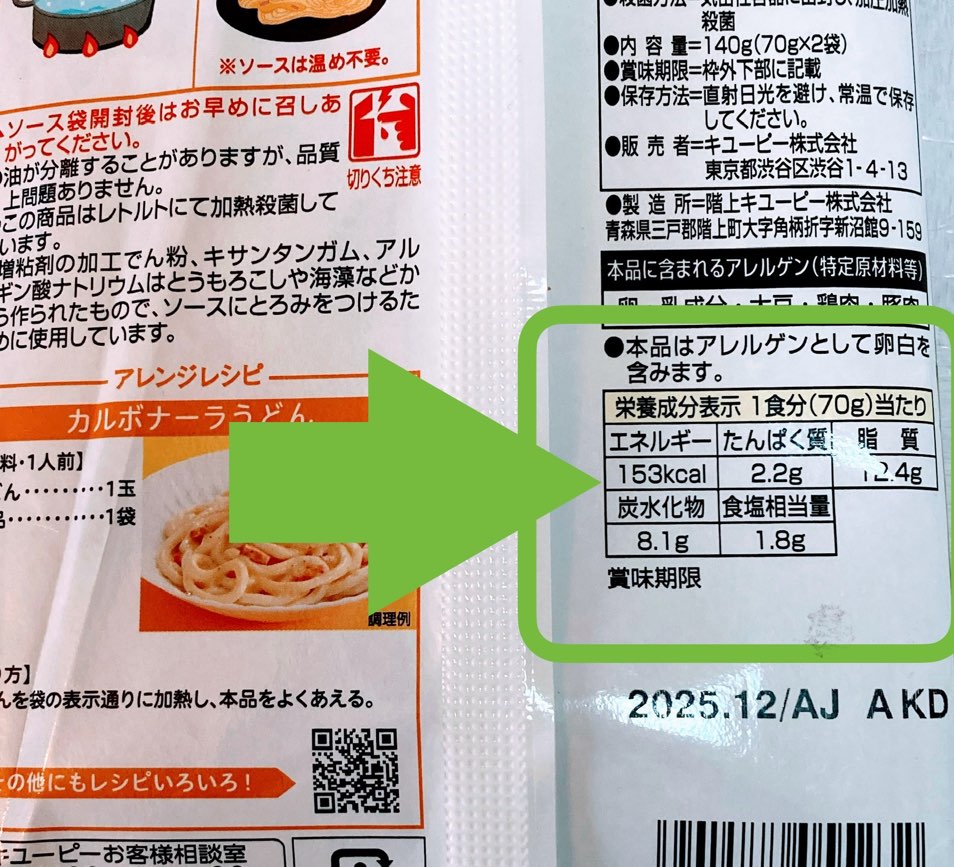

2. 食品の栄養成分表示を都度確認する

スーパーなどで食品を購入する際に、

パッケージにある「栄養成分表示」を意識的に確認します。

使う調味料も、そこからおおよその塩分量を計算して知ることができます。

最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、

慣れてくると、商品を選ぶ際の重要な判断材料の一つになります。

3. 日本食品標準成分表などのホームページを活用する

文部科学省が公表している「日本食品標準成分表」をはじめ、

様々な食品の栄養成分に関する情報がインターネット上で公開されています。

自分の食べた食品や調味料の量を入力すれば、

おおよその栄養成分の摂取量を把握することもできます。

アプリよりも入力の手間はかかりますが、

より詳細に塩分などの摂取量を知りたい方にはおすすめです。

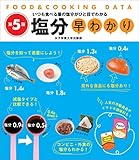

4. 塩分 早わかり本を都度確認する

様々な食品の塩分含有量をまとめた本が販売されています。

パッと開いて確認できるので、

家のキッチンやダイニングに1冊あると便利です。

また、コンパクトサイズのものだと外出時にも携帯できます◎

スマホの操作などが手間な方におすすめです。

5. 塩分チェッカーを利用する

市販されている塩分チェッカーは、

味噌汁やスープなどに含まれる塩分濃度を簡単に測定できます。

日々の料理の味付けの参考にしたり、

外食時の汁物の塩分量をチェックしたりするのに役立ちます。

ただし、食品全体に含まれる塩分量を直接測定できるわけではない点には注意が必要です。

まずは「知る」ことから始めよう

減塩しようと思うけど、どうしたらいいかわからない。

まずは「自分がどれくらいの塩分を、どんな食品から摂っているのか」

を知ることから始めてみませんか?

今回ご紹介した方法は、どれも慣れるまでは大変かもしれません。

実際に私も、アプリは3回くらい挑戦しました。

ですが、長続きはしませんでした。

私には、食品成分表を見たりするほうが合っていました。

まずは一つ、興味のある方法を試してみて、

ご自身の食生活と塩分の関係を見つめ直してみてください。

自分の塩分摂取量を「見える化」することで、

より効果的な行動へつながるはずです。

コメント