みなさんはご自宅に災害時の備蓄、きちんとされていますか?

「ばっちりしている」という方も、

「非常食、賞味期限切れちゃって…」という方も多いのではないでしょうか。

今回は、災害時の「食の備え」について考えます。

わが家の「ゆる防災」体験記

災害用のものを用意するというと、

どうしたらいいか迷ってしまいます。

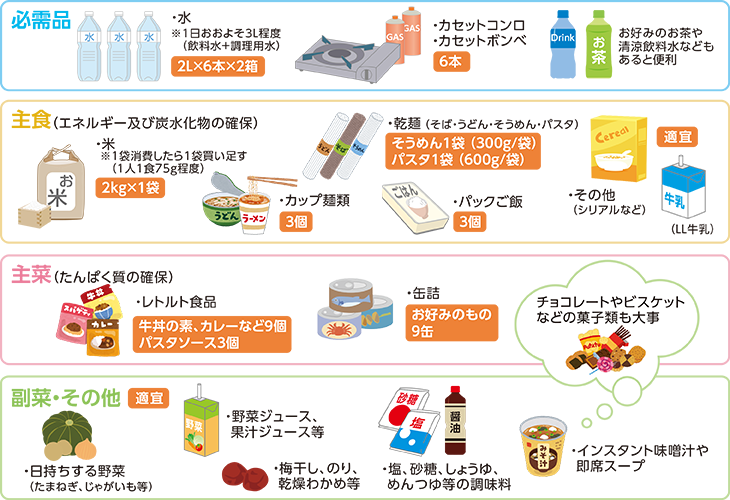

上の表は、「大人1人の1週間分の備蓄例」です。

農林水産省のホームページから引用しています。

家族の人数や年齢を考えると、

それに応じた食材が必要になります。

わが家では、年に1〜2回「災害時を想定した生活」を取り入れています。

この生活を実際にすると、

自分の家には何が足りていないのか、気づくことができます。

「ゆる防災」の設定

あらかじめ、どういう設定でするのか決めます。

- 電気は使わない(冷蔵庫は電源を落とさず、あくまで「使わない」という設定)

- 水は備蓄用のペットボトルを使用

- 調理は火だけ(コンロを使用)

- エアコンは使用してもOK

たったこれだけのルールですが、

実際にやってみると、電気や水の大切さを実感します。

夕食作り

午後7時頃になると、部屋の中はだいぶ暗くなります。

携帯ラジオやランタンの明かりだけが頼りです。

夕食は暗くなる前に準備しました。

冷蔵庫に残っていたうどんと、

備蓄していたインスタント麺を茹でることにしました。

2歳の娘には、そのまま食べられるレトルトカレー用意するつもりでした。

が、見つかりません。

どうやら以前食べていたようです。

普段からよく使っている魚の缶詰も、

ストックを切らしていました。

いつもなら「まあ、また今度買えばいいか」で済ませていたことが、

いざという時には「ないと困る」という気持ちになります。

冷蔵庫にあった「もずく」や、

オートミールを使いながら夕食は完成です。

必要だと思う食材

実際に、災害時を想定した生活をすると、

何が使えて、普段から何を準備しておけばいいかよくわかります。

わが家で必要なものは以下のようなものです。

✓ 子ども用のそのまま食べられるレトルト食品

✓ ツナ缶や魚の缶詰のローリングストック

✓ オートミールやナッツ、レーズンなどの私の好物

✓ インスタント食品

「日常的に消費する食材を、少し多めにストックしておく」

ローリングストックの大切さを今回改めて痛感しました。

一番むずかしいこと

このゆる防災生活をしていつも感じることがあります。

それは「夏の涼をとるのは大変だ」ということです。

40度近く気温が上がる中、

エアコンなしで生活するのはとても困難です。

とくに2歳の娘はすぐに汗をかき、あせもができてしまいます。

夏場の熱中症対策をどうすればいいのか・・・。

大きな課題です。

まとめ

今回は、災害時の「食の備え」について考えました。

いろんな団体のホームページで、

備えるべきものは紹介されています。

それを参考にしつつ、

「実際に災害時を想定した生活」をやってみることが

一番大切だと思います。

今回の「ゆる防災生活」でも、

自分自身気付いたことが多々ありました。

皆さんの普段からしている工夫などあれば、

教えていただけると幸いです。

コメント